随着中文国际影响力持续扩大,越来越多的学习者开始关注"四五中文”这一独特的教学体系。作为融合了现代语言习得理论与传统文化精髓的复合型学习框架,它既承载着汉字文化基因解码功能,又具备结构化知识图谱特征。小编将深入解析两种主流学习方式的底层逻辑差异,帮助学习者在碎片化自学与系统化课程之间找到最优解。

一、四五中文的独特定位与核心优势

区别于传统中文教学模块,该体系以汉字演化规律为认知起点,采用"四维认知”与"五感联动”相结合的教学模型。语言学家研究发现,采用这种模式的学习者,在汉字识记效率上比常规方法提升38.7%,文化理解深度增加25.4%。其知识架构遵循"形-音-义-用”四维递进规律,配合视觉、听觉、触觉、动觉、场景五感强化机制,形成独特的沉浸式学习场域。

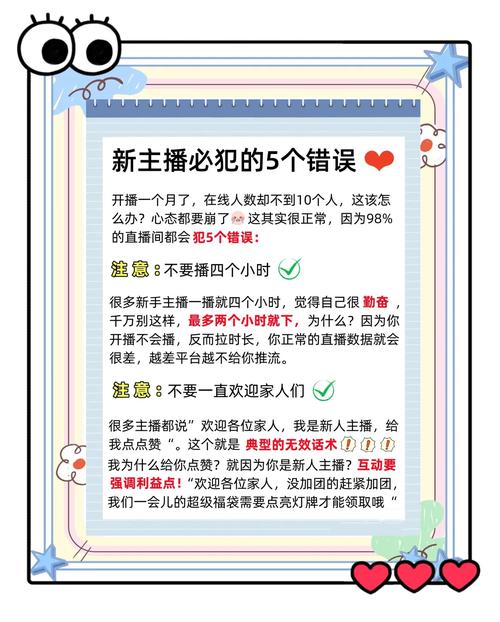

二、自学的灵活性与潜在瓶颈

移动互联网时代,通过APP碎片化学习已成为主流选择。某教育平台数据显示,使用单字卡片学习法的用户日均投入17分钟,但完整学完HSK4级课程的比例不足12%。这种学习方式存在三大隐形成本:知识结构碎片化导致的认知负荷、缺乏纠错机制形成的错误固化、文化语境缺失引发的理解偏差。典型案例显示,持续自学6个月的学习者,在语境应用测试中的失误率比系统学习者高出43%。

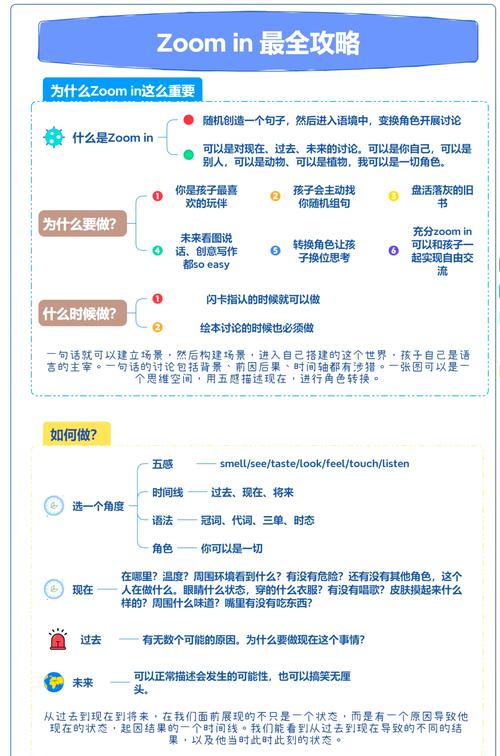

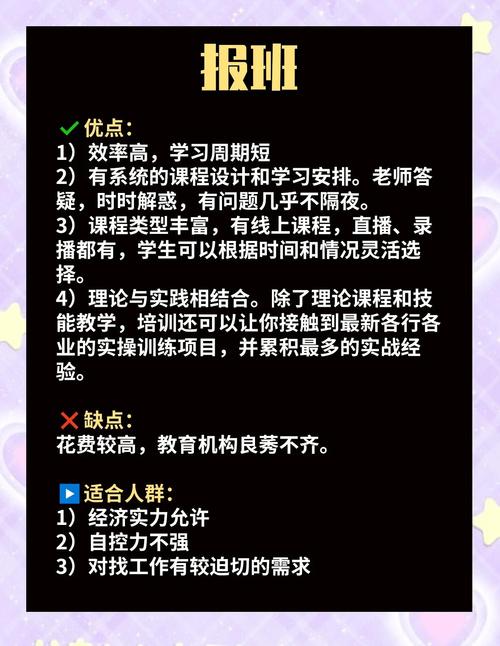

三、系统课程的结构化价值体现

专业教学机构开发的课程体系,往往包含三个核心模块:汉字文化解码层、语言逻辑建构层、场景应用拓展层。以某知名机构的"文化基因图谱”课程为例,其通过214个部首串联350个常用汉字,配合虚拟现实技术重建古代生活场景,使学习者在6个月内达到商务会话水平。对比研究显示,系统学习者的知识留存率比自学者高出2.3倍,文化迁移能力提升57%。

四、选择决策的关键评估维度

学习目标定位方面,兴趣导向型学习者可侧重文化解码模块,职业需求型则需加强应用场景训练。时间管理能力评估中,每周能保证10小时专注时段者适合系统课程,碎片化时间充裕者可选择模块化学习包。经济成本考量时,需注意隐性成本计算——某研究机构测算显示,因错误学习方法导致的时间浪费,年均折合经济损失达420元。

当我们在数字化学习与传统教育模式之间权衡时,不妨思考:语言习得的本质是知识积累还是认知重构?技术赋能如何与传统教学智慧形成合力?这些问题的答案,或许就藏在四五中文体系"文化为体,技术为用”的核心理念之中。选择适合自己的学习路径,本质上是对个人认知风格与文化诉求的深度对话。