当远程办公成为新常态,视频会议工具早已渗透至工作与生活的方方面面。作为全球使用率最高的在线协作平台之一,ZOOM不仅重塑了会议场景,更在潜移默化中影响着人际沟通的底层逻辑。从跨国团队的实时协作到教育行业的云端课堂,从医疗问诊到社交活动,人们正在经历一场由工具驱动的交互革命。

一、ZOOM场景化应用背后的沟通挑战

1. 信息衰减的显性化:传统线下会议中,肢体语言与微表情承载着38%的沟通信息,而视频会议受限于画面分辨率与网络延迟,非语言信号的传递效率下降约50%。某咨询公司调研显示,63%的受访者认为远程会议更容易产生理解偏差。

2. 注意力管理的困境:斯坦福大学虚拟互动实验室研究发现,持续视频通话会导致"镜像焦虑",参会者平均每2分钟就会不自主检查自身画面。这种持续自我监控使认知负荷增加17%,直接影响决策质量。

3. 文化差异的放大效应:跨国企业使用ZOOM时,时区差异叠加语言障碍,沟通效率下降约30%。日本团队习惯的沉默思考时段常被欧美同事误解为网络故障,这类文化摩擦在虚拟空间中更为凸显。

二、提升ZOOM沟通效率的五大策略

1. 会前信息结构化:采用3W2H框架(What-Why-Who-How-How much)编写议程文档,提前24小时共享。谷歌内部数据显示,结构化议程可使会议有效时间利用率提升45%。

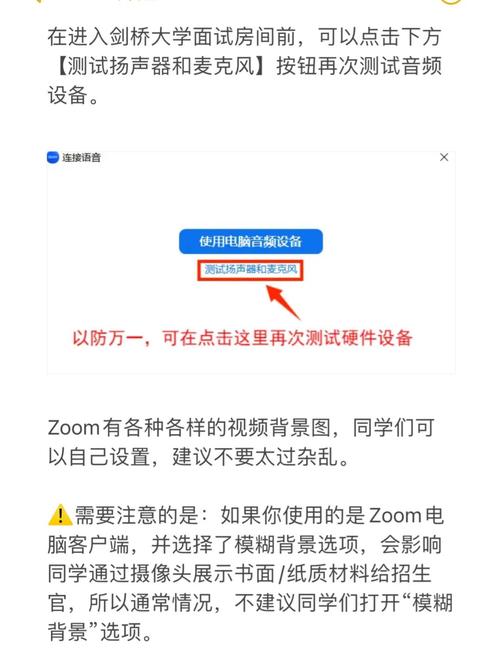

2. 技术环境的精细调控:建议将摄像头置于眼睛水平线上方10度,采用环形补光灯消除面部阴影。测试显示,优化后的视频画面可使参会者信任度评分提高22%。

3. 交互模式的创新设计:引入"虚拟白板接力"机制,要求每位发言者在共享白板上可视化观点。微软团队实践表明,该方法能将创意产出量提升60%。

4. 跨文化沟通的缓冲层建设:在跨国会议前提供文化备忘录,标注各地区的沟通禁忌与偏好。某500强企业应用该方法后,项目返工率降低28%。

5. 会后行动追踪系统:使用ZOOM云端录制功能生成智能摘要,自动提取决议事项并分配责任人。实践数据显示,该方法使任务完成及时率提高53%。

三、未来人机交互的演进方向

1. 情感计算技术的应用:下一代ZOOM可能集成微表情识别系统,实时分析参与者情绪波动并提供沟通建议。实验室原型显示,该系统能减少35%的沟通冲突。

2. 空间音频的沉浸式体验:三维声场技术将重现会议室物理空间感,声音方位与距离的精确还原可使注意力集中度提升40%。

3. 脑机接口的雏形探索:非侵入式EEG设备与ZOOM的结合,或将实现思维可视化共享。虽然尚处实验阶段,但该技术已展现突破传统语言壁垒的潜力。

当虚拟会议逐渐成为沟通基础设施,工具理性与人本主义的平衡变得尤为关键。ZOOM的迭代史本质上是人类重塑连接方式的过程史,每一次功能更新都映射着对沟通本质的更深层理解。在这个过程中,技术终将回归服务人性的本质。

关于ZOOM与人的三个关键问题

问:如何避免ZOOM会议中的"视频疲劳"?

答:可采用音频优先模式,每20分钟安排5分钟"视觉休息",使用虚拟背景降低认知负荷,并鼓励会间站立活动。

问:跨国团队如何利用ZOOM跨越文化鸿沟?

答:建立文化轮值主持制度,设置多语言实时字幕,预留静默思考时间,并在会后进行双盲反馈收集。

问:未来ZOOM会取代线下会议吗?

答:混合模式将成为主流,线下会议侧重关系建立与复杂决策,线上会议承担信息同步与常规协作,两者形成功能互补。