在短视频平台带火"网红打卡"概念的今天云南西双版纳的傣族聚居区正面临两种截然不同的旅行生态。当游客们举着自拍杆穿梭于人造景观时,勐腊县勐仑镇的曼远村却保持着用竹筒蒸饭的传统。这种反差引发我们思考:面对傣族文化体验,究竟该选择深度探索还是浅尝辄止?

一、两种旅行模式的本质差异

1. 时间维度对比:网红打卡式旅行平均停留时间不超过3小时,而深度游需要2-3天完整参与傣族日常。在勐海县打洛镇,游客能完整观察从晨间织锦到傍晚制作象脚鼓的全流程。

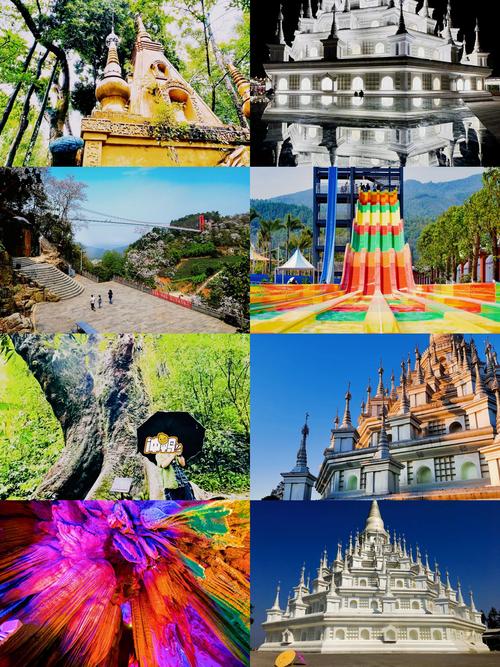

2. 空间体验差异:打卡游集中在告庄西双景等商业区,而曼掌村这类传统村落保留着700年历史的干栏式建筑群,游客可亲手参与竹楼搭建。

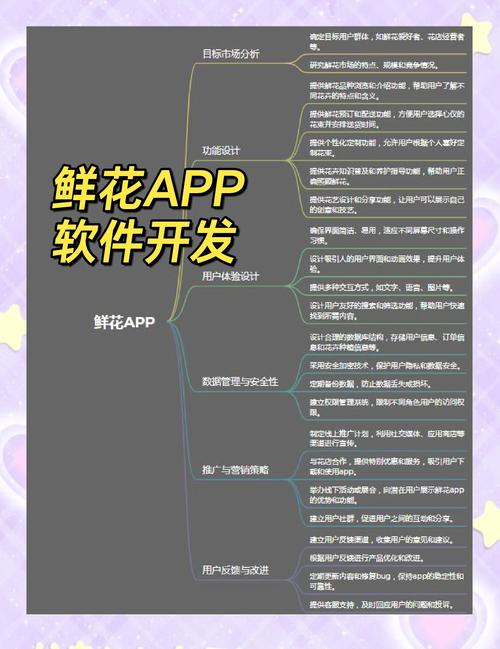

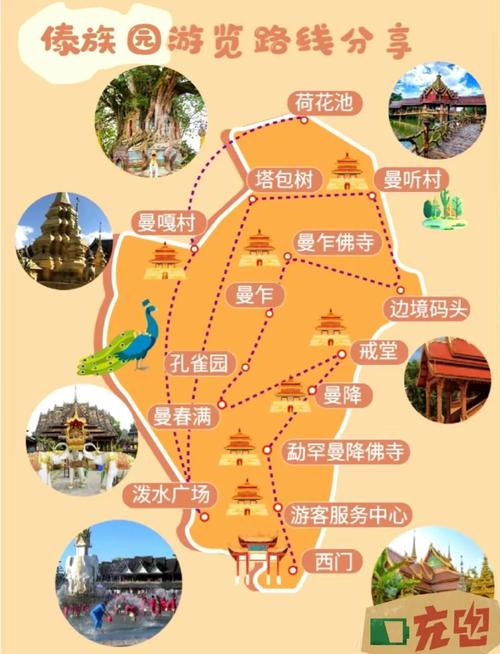

3. 文化接触深度:在景洪市郊的傣族园,游客常止步于泼水节表演,而曼听村的佛寺研学能系统学习贝叶经制作技艺,这种差异如同速溶咖啡与手冲咖啡的区别。

二、原生态文化体验的四个维度

1. 味觉记忆:曼飞龙村的竹筒饭需选用当年新竹,米粒吸收竹膜清香的过程,与工业化生产的"傣味套餐"形成鲜明对比。当地老人常说:"竹子会记得火候"。

2. 工艺传承:在勐混镇,国家级非遗"傣族慢轮制陶"仍在使用唐代传下的技艺。游客揉捏陶土时,能感受指尖传递的千年文化密码。

3. 节庆参与:不同于商业化的天天泼水节,真正的关门节期间,傣族村寨会举办赕佛仪式,游客可学习制作"毫诺索"(荷花灯)供奉佛寺。

4. 生态智慧:曼旦村的水田系统遵循"森林-村寨-稻田-河流"垂直分布,这种传统农业智慧被生态学家誉为"活着的文化遗产"。

三、文化体验的可持续之道

当无人机航拍的热带雨林风光成为流量密码时,勐腊的傣族村寨选择限制单日游客量。这种看似"反商业"的做法,反而保护了织锦作坊的安静氛围。在曼远村,游客学习傣语日常用语后才能参与家访,这种门槛设置确保了文化交互的质量。

对比某网红村将佛寺钟声改为电子音效的短视行为,坚持传统仪轨的曼春满佛寺,其年度浴佛活动已成为人类学家的重点研究课题。这种差异印证了:真正的文化魅力不在于迎合,而在于坚守。

站在澜沧江畔回望,那些拒绝成为"拍照背景板"的傣族村寨,正用活态传承的方式讲述着新的故事。当旅行者学会用傣族谚语"毫崩毫,来崩来"(饭要趁热吃,路要趁早走)的心态去体验,或许就能在竹楼炊烟与佛寺钟声里,找到属于自己的文化解码方式。